GRADUATE

SCHOOL

大学院

研究科長ごあいさつ

情報学研究科長 尼岡利崇

明星大学大学院情報学研究科は、新時代の大学院の在り方を議論し、検討を重ねてきました。大学院は、学部で学んだ情報学をより深く学ぶ場であり、自身の研究を推進する場です。情報学研究科では、多様な専門分野を持つ教員が教育研究活動に必要な環境を提供しています。

しかし近年の大学院は、専門性を高める場にとどまらず、様々な経験をし、様々な機会が提供される場として重要性を増しています。大学院という環境だからこそ得られる体験や経験には、大学院生が有する専門性を活かしたトランスファラブルな力の育成や、日本にとどまらず、世界で活躍できる国際人としての力の育成などが含まれます。

この考えを具体化するため、2024年には本研究科の大学院生4名が、本学の補助を得た上で、ニューヨーク大学の芸術学研究科で開催されるITP Campという教育イベントに参加しました。ITP Campは、情報学だけでなく、芸術学、社会学、ロボット工学、音響工学、建築学、心理学など、多様な専門性を有しかつ、社会的・文化的背景が異なる幅広い参加者が共に学び協働する場です。

渡米当初は言葉の壁や文化的違いに戸惑っていた参加学生でしたが、1ヶ月後にはそこで出来た多くの友人と共にプロジェクトを進め、コラボレーションして制作した作品を発表するまでに至りました。これはまさに、大学院で身につけた専門性を活かし、トランスファラブルな力を駆使して世界で活躍する最初の一歩を踏み出したと言えるでしょう。

情報学研究科は、専門教育や研究に加え、上記のような機会を通して、トランスファラブルな力、世界で活躍する社会人としての力を育成するために日々進化を続けています。自己実現を目指すみなさんの期待に応えられる大学院がここにはあります。明星大学大学院情報学研究科という場で、共に未来を考え、その未来に向かって成長していきましょう。

研究科概要

人材の養成に関する目的

情報学研究科は、情報処理技術を基盤とした、産業界に通用するエンジニアリングを修得し、直面する問題の本質を見抜き、的確な解決策を見出し具体的に実現を図り、新しい時代の技術課題を解決できる能力を有する人材を育成する。

博士前期課程

博士前期課程では、情報学の分野において高度な専門知識を持って社会に貢献できる技術者を育成する。

博士後期課程

博士後期課程では、情報学の分野において高度な研究能力を持って国際社会に貢献できる自立した技術者及び研究者を育成する。

1. 学際的な分野の研究をし、広範な分野での活躍を支援

ヒューマンインタラクションや知覚情報処理、情報セキュリティ、データサイエンス、数理モデル、IoT、ネットワーク、分散処理、プログラミング教育、自然言語処理など幅広く学際的な分野の研究を行うことができます。

2. 学ぶ意欲に応える「早期履修制度」

早期履修制度は、大学院に進学予定の学部4年生が先行して大学院科目を履修し、大学院入学後に単位認定を受ける制度です。

3. 高等学校教諭専修免許状「情報」

本研究科では高等学校教諭専修免許状「情報」を取得することができます。高等学校教諭1種免許状「情報」を有している方は、 本研究科に入学して高等学校教諭専修免許状「情報」取得に必要な単位を修得し、修士の学位を取得すれば高等学校教諭専修免許状「情報」が授与されます。

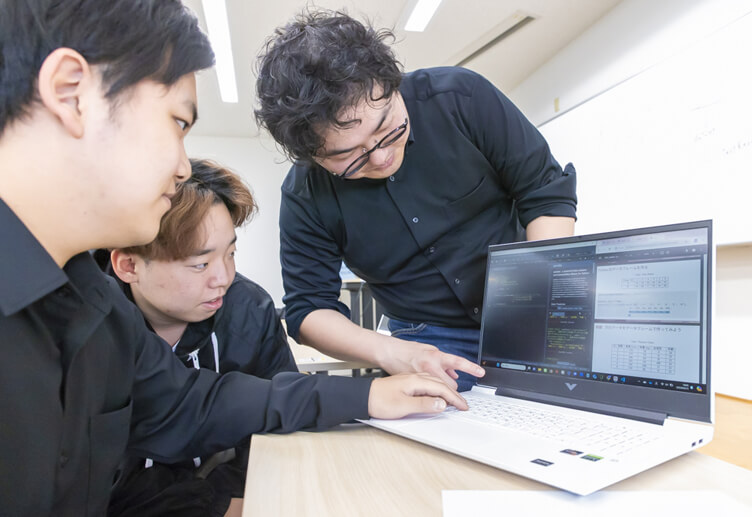

大学院での教育と研究

-

01

研究領域

学部での卒業研究で研究した内容を深く掘り下げられるよう、ヒューマンインタラクションや知覚情報処理、情報セキュリティ、データサイエンス、数理モデル、IoT、ネットワーク、分散処理、プログラミング教育、自然言語処理など幅広い研究領域を専門とする教員が在籍しています。

-

02

社会に貢献できる人材になるために

大学院では、情報工学及び関連分野の専門知識を系統的に理解し、ICTツールを効率的に利用して自己の主張を実現することができるように育成します。

また、現状と目標を把握し、課題を発見し、それを解決するための因果関係の理解や知的好奇心を基に斬新な発想をする力も身につけます。 -

03

豊富なカリキュラム

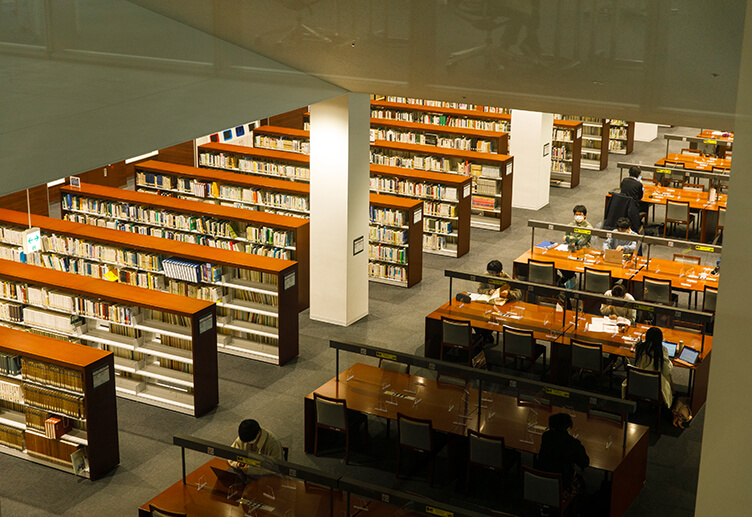

学部で学んだ専門分野をより深く学べるよう、講義科目と演習科目がセットになった少人数制のゼミ形式で、教員と学生、学生同士での対話・議論を重視しています。

また、各分野の英語論文を紹介する論文輪講などを通じて、専門分野以外の最新の研究動向について知見を得ながら議論をする機会が設けられています。 -

04

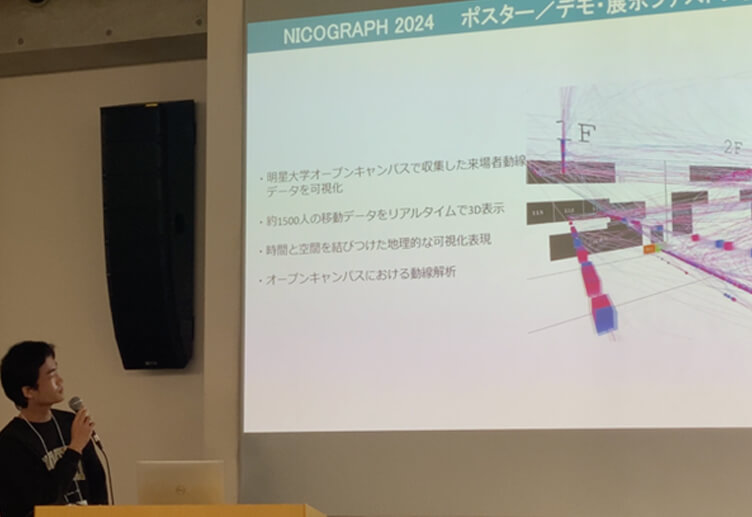

国内外の学会等で研究成果の発表を積極サポート

研究成果を発表し論文にまとめることは大学院ではとても大切です。国内はもとより海外の学会等での発表を重視し、旅費、学会参加費、宿泊費などの援助を含め積極的にサポートします。

-

05

他研究科の科目を履修し多様な知識・能力を習得

本学の他研究科の科目を履修して、学位取得に必要な単位に含めることができます。

(上限8単位)

予定されるカリキュラム

(博士前期課程・博士後期課程)

| 科目名 | 単位 |

|---|---|

| 数物情報特論Ⅰ | 2 |

| 数物情報演習Ⅰ | 1 |

| 情報ネットワーク特論Ⅰ | 2 |

| 情報ネットワーク演習Ⅰ | 1 |

| 画像情報処理Ⅰ | 2 |

| 画像情報処理演習Ⅰ | 1 |

| ネットワークソフトウェア特論Ⅰ | 2 |

| ネットワークソフトウェア演習Ⅰ | 1 |

| ヒューマンコンピュータ インタラクションⅠ |

2 |

| ヒューマンコンピュータ インタラクション演習Ⅰ |

1 |

| 計算科学特論Ⅰ | 2 |

| 計算科学演習Ⅰ | 1 |

| イメージ情報学論Ⅰ | 2 |

| イメージ情報学演習Ⅰ | 1 |

| プログラミング言語Ⅰ | 2 |

| プログラミング言語演習Ⅰ | 1 |

| 情報システム設計論Ⅰ | 2 |

| 情報システム設計演習Ⅰ | 1 |

| 情報音楽特論Ⅰ | 2 |

| 情報音楽特論演習Ⅰ | 1 |

| 応用ネットワーク特論Ⅰ | 2 |

| 応用ネットワーク演習Ⅰ | 1 |

| コンピュータアーキテクチャ特論Ⅰ | 2 |

| 科目名 | 単位 |

|---|---|

| コンピュータアーキテクチャ演習Ⅰ | 1 |

| 計算言語学Ⅰ | 2 |

| 計算言語学演習Ⅰ | 1 |

| 組合せデザイン論Ⅰ | 2 |

| 組合せデザイン論演習Ⅰ | 1 |

| 知能メディア処理特論Ⅰ | 2 |

| 知能メディア処理演習Ⅰ | 1 |

| データ解析特論Ⅰ | 2 |

| データ解析演習Ⅰ | 1 |

| 情報学特別輪講 | 2 |

| 情報学特別演習Ⅰ | 1 |

| 情報学特別実験Ⅰ | 6 |

| コンピュータアーキテクチャ特論Ⅱ | 2 |

| コンピュータアーキテクチャ演習Ⅱ | 1 |

| 計算言語学Ⅱ | 2 |

| 計算言語学演習Ⅱ | 1 |

| 組合せデザイン論Ⅱ | 2 |

| 組合せデザイン論演習Ⅱ | 1 |

| ヒューマンコンピュータ アーキテクチャ特論Ⅱ |

2 |

| ヒューマンコンピュータ アーキテクチャ演習Ⅱ |

1 |

| 情報学特別輪講Ⅱ | 2 |

| 情報学特別演習Ⅱ | 1 |

| 情報学特別実験Ⅱ | 6 |

※年度によって開講科目は異なります。休講になる場合もありますので、予めご了承ください。

早期履修制度

学生からのコメント

早期履修は進学を考えている人にとって貴重な制度であると感じています。大学院の学びを早くに経験でき、大学院生と関わる機会としても活用できます。私は早期履修制度を利用して、先輩のお話を伺うことで、研究に対するイメージを明確にできました。

大学院で研究を行っていくことを考える方々にとって早期履修は大きなアドバンデージになると思います。

早期履修制度を活用することで、修士課程に進んだときに履修負担が軽減され、研究やプロジェクトにじっくり取り組む時間が確保できました。興味のある分野について早い段階で深く学べたことで、修士進学後の研究テーマ選定にも大きく役立ちました。

研究志向の学生にとって非常に有意義な制度だと感じています。

早期履修制度を履修したことで、早い段階で同じ道に進む同士や先輩、先生と接点を持つことが出来たことも、大学院での生活をスムーズにスタートする一つの要因になったように感じています。